「カルメン」といえば、情熱的な旋律にのせて繰り広げられる愛と狂気の物語。

世界中で上演されている超名作ですが、今回の『カルメン』は、そんな「定番」のイメージを根底から覆す驚きの演出でした!

これって本当にあのカルメン?!

この舞台の演出を手掛けたのは、スペイン・バルセロナ出身のアレックス・オリエ氏。彼は、パフォーマンス集団「ラ・フーラ・デルス・バウス」の芸術監督の一人としても知られ、世界各地で数々のオペラ作品を手掛けている実力派です。

今回は、物語の舞台を現代の東京に置き換え、これまでのカルメン像とは全く異なる世界を作り上げました。

私はこれまでいくつかのカルメンを観てきたけれど、いわゆる古典を忠実に描いた舞台だったので、今回も実はそんなに期待していなくて、ただ歌を楽しもうと思っていました。

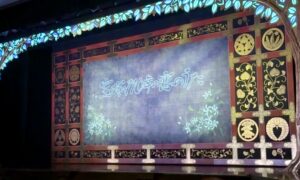

それが、幕が開いた瞬間、びっくり!一瞬で彼の世界観に引き込まれていきました。

まず幕が上がって驚いたのは、工事現場の足場のようなセット。

実はこれ、物語の舞台である煙草工場を表現しているのですが、このセットが、いわゆる街で見かける工事現場の足場なのに芸術的に組み立てられていて、モダンでシャープな美しさを感じました。

ホセ、そこは違うでしょ!

今回のホセのキャラクターは、基本的には伝統的なホセ像と大きくは変わらない印象でした。

ホセはもともと「真面目な青年が狂気に変わっていく」というキャラクター。

現代の東京が舞台で、19世紀の軍人だったホセが現代の警察官に置き換えられたことで、彼の執着心や嫉妬が、より身近に感じられるようになった気がします。

さらに、カルメンがポップスター的な存在に描かれていることで、ホセの一途さと執着が、まるで普通の男がカリスマ的な女性に翻弄されるような恋愛ドラマのようにも見えてきます。

どの時代になっても、ホセの未練がましさは変わらないのか……と、妙に納得してしまいました。

もうね、彼には「ちょっと考えろや!」と言いたい!

カルメンは完全に次の恋に進んでるのに、未練タラタラで執着しまくり。

潔く身を引けばいいものを……結末はご存じの通りですが、改めて「いやホセ、そこは違うでしょ!」と突っ込みたくなりました。

エスカミーリョ、キザだけどカッコいい!

そして、じゃーん!闘牛士エスカミーリョの登場。(現在の東京が舞台でも、闘牛士は変わらずってところが面白い。)

彼は最初からキザなセリフと振る舞いで、カルメンとの掛け合いが、遊び慣れた大人の恋の始まりという感じで超クール! そんな彼の自信に満ちた態度と余裕のある話し方が、カルメンとの関係にスパイスを加えてていました。

そして後半、闘牛場のシーンでは、レッドカーペットのセットの上を歩く闘牛士たちの華やかさ!その中でも一際人気を博すのはもちろんエスカミーリョ。キザだけどかっちょいい〜! 彼が登場するだけで舞台がパ〜っと華やかになり、会場の空気が変わるのが面白かったです。

オペラも花も解釈が命

今回の演出を観て、ふとコルメのレッスンと重なる部分があるなと感じました。

古典作品のオペラでさえ解釈は自由にでき、その解釈を演出に表現することで作品に新しい息を吹き込む。

それは、コルメでレッスンしているときと同じ感覚です。

同じ花材でも、作る人が違えば仕上がりは千差万別。

同じテーマ・花材でも、解釈や感じ方、表現方法は人それぞれ。

オペラも花も、その人の感性が生きるからこそ面白いのだなと、改めて実感しました。

だからこそ、私たちが花を扱うときも、“ただ綺麗に作る”のではなく、自分なりの解釈を加えることが大切です。

花もアートであり、表現の一つ。

誰かの真似をするのではなく、自分の感性を大切にすることが美意識を磨くことにつながるのではないでしょうか?

それにしても、今回の『カルメン』は今まで観たどの『カルメン』とも違う、新鮮な体験でした。

舞台設定が現代的だからか、あの名曲たちですら新しく聴こえるという不思議。

オペラは伝統を重んじるもの、という固定観念を気持ちよく裏切られた舞台でした。

ここまで思い切った解釈をしても、カルメンの本質はちゃんと伝わるんですね!初めて観たアレックス・オリエの演出、見どころ満載で終始興奮していました。

オペラは意外と身近なもの

オペラって難しそう、敷居が高そう…そんなふうに思っている人にこそ、一度観てほしい!

『カルメン』はメロディが親しみやすく、視覚的にも楽しめる演出が多いので、オペラに馴染みのない方にもぴったりです。

舞台の世界観にどっぷり浸かる時間は、自分の感性を刺激してくれて、新しいインスピレーションが生まれるかもしれません。

ぜひ、機会があればオペラの魅力にも触れてみてくださいね。